Neuapostolisches Schisma 1921

| Dieser Artikel wird zur Zeit von einem Autor erweitert. Andere werden gebeten, solange keine Änderungen vorzunehmen.

Wenn du Änderungen vornehmen möchtest, prüfe bitte zuerst die Änderungshistorie und die Diskussionsseite des Artikels und im Zweifel wende dich an denjenigen, der den Artikel zuletzt editiert bzw. diesen Hinweis eingefügt hat |

Inhaltsverzeichnis

Vorgeschichte

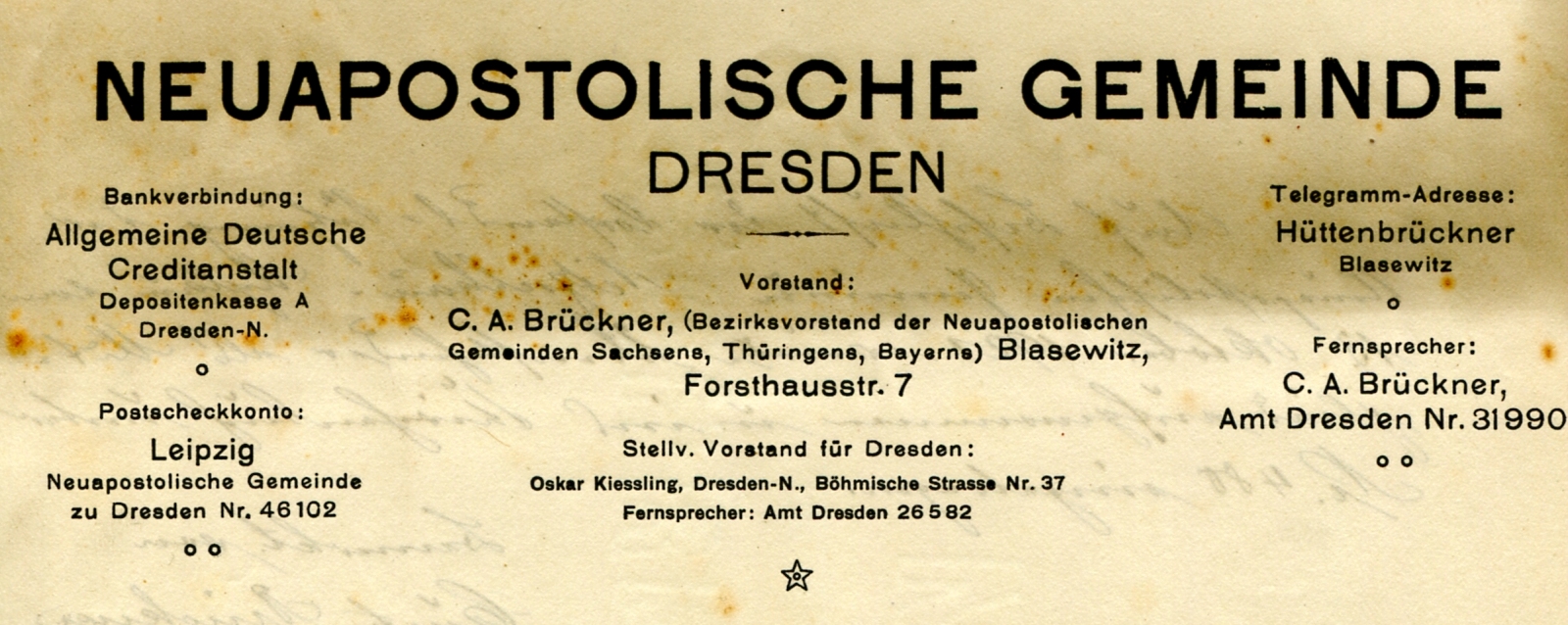

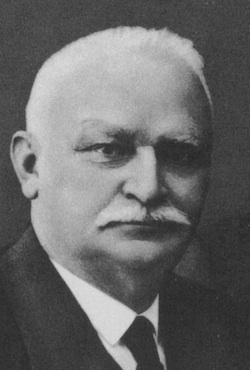

Apostel C.A. Brückner

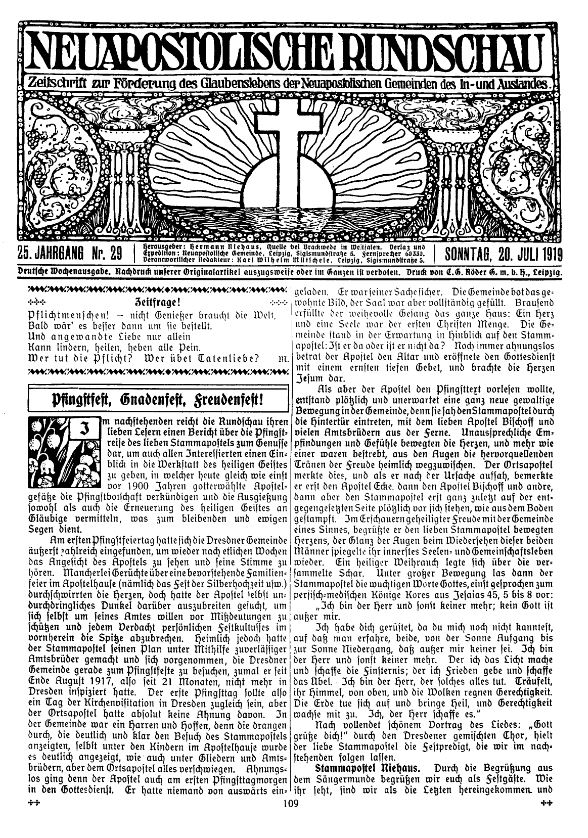

Carl August Brückner wurde am 7. März 1872 in Mylau als Sohn eines Webers geboren. Er machte eine kaufmännische Ausbildung und arbeitete zuletzt bei einem Rechtsanwalt. Er war von Haus aus lutherisch, trat aber 1895 zur apostolischen Bewegung über, die damals noch nicht als „neuapostolisch“ bezeichnet wurde. Aufgenommen und versiegelt wurde er von Apostel Friedrich Krebs. Ab 1897 leitete er die Gemeinde Leipzig im Ältestenamt, 1901 wurde er zum Bischof ordiniert. Zu dieser Zeit war es noch schwierig für eine nicht evangelische oder katholische Gemeinschaft frei Gottesdienste zu halten. In Sachsen konnte diese nur unter polizeilicher Aufsicht durchgeführt werden. Brückner war es zu verdanken, so ist es Stand der Forschung, dass diese Bestimmung 1902 aufgehoben wurde. Stammapostel Hermann Niehaus, noch jung im Amt des neuapostolischen Hauptleiters und Stammapostels, ordinierte ihn schließlich 1905 ins Apostelamt. Ab 1909 war er zudem für die Publikation Neuapostolische Rundschau zuständig, eine Zeitschrift für in- und ausländische neuapostolische Gemeinden.Verhältnis Brückner und Niehaus

Zwischen Stammapostel Hermann Niehaus und Apostel Carl August Brückner herrschte wohl lange Zeit ein gutes Verhältnis.[1] Jahrelang sollen die beiden gemeinsam durch die Kirchenbezirke gereist sein. Niehaus soll ihn sozusagen als rechte Hand verwendet haben. Es ist derzeit noch nicht erforscht, wie dieses Verhältnis genau aussah.In einem Rundschreiben vom Februar 1919 teilt der Dresdner Bezirksapostel den Gemeindevorstehern mit:

„Nachdem der Krieg vorüber ist und die meisten Vorsteher wieder auf ihren Platz heimgekehrt sind, müssen wir nun auch an die Arbeiten denken, die durch den Krieg im Jahre 1914 ins Stocken geraten sind. Dazu gehört zunächst die Anlegung des damals bereits vorgelegten neuen Kirchenbuches, und der dazu gehörigen Karthothek, nämlich der Ausschreibung der Personalblätter.[2]“

Desweiteren erklärt er eine neue Vorgehensweise zur Führung des Kirchenbuches. Brückner hat also zumindest hinsichtlich der Kirchenverwaltung nach dem 1. Weltkrieg eine maßgebende Rolle inne gehabt.

Die Neuapostolische Rundschau und der Fall Mütschele

Exakt zum Ende des 1. Weltkriegs bricht in Stuttgart ein Konflikt zwischen dem Apostelhelfer Georg Paulus und Bischof Otto Müller einerseits und der damaligen Glaubenslehre unter dem zuständigen Apostel Johann Gottfried Bischoff andererseits aus. Paulus schreibt in einem Rundbrief in seinem Arbeitsbereich am 11. November 1918:

„Gott hat uns alle Sünden geschenkt. Diese Versöhnung ist einzig und allein auf die Opfertat Christi gegründet, nicht auf irgend einer Handlung, die mit uns vorgenommen ist, nicht auf die Zugehörigkeit der Gemeinschaft, nicht auf die Apostel, sondern sie ruht einzig und allein auf dem vollbrachten Opfer von Golgatha, das wir im Glauben ergriffen haben. Wer daran glaubt und seines Glaubens lebt, der ist gerecht. (...) Es gibt nur einen Weinstock und das ist Christus, daran sind alle Erlöste, die durch ihn zu neuem Leben erweckt sind, Reben.[3]“

Dieser Stuttgarter Konflikt ist noch nicht komplett erforscht. Aus dem Zitat geht jedoch hervor, dass Paulus die Mittlerfunktion der Apostel zwischen Gott und den Menschen ablehnt.

Der Evangelist Karl Wilhelm Mütschele, der aus Stuttgart stammt und dort u.a. 1905 die neuapostolische Gemeinde Bad Cannstadt mitgegründet und als Vorsteher geleitet hatte, zieht nach dem 1. Weltkrieg aus bisher unbekannten Gründen nach Leipzig und beginnt dort als Redakteuer der Neuapostolischen Rundschau unter Brückner zu arbeiten. Mütschles Artikel stoßen auf Kritik, werden aber offenbar durch Brückner, der als Intelektueller gilt, lange gedeckt. - Welche Artikel dies genau sind und welche Gedanke sie enthalten ist ebenfalls noch nicht genau erforscht. Brückner selbst schreibt dazu später rückblickend:

„Der Anfang reicht zurück in die Neujahrsnummer 1919. Dort erschien ein Gedicht, "auf zum Kampf" aber ohne apostolische Betonung. Viele waren dadurch enttäuscht, so kunstvoll an und für sich auch das Gedicht war, was mit der dichertischen Begabung des Verfassers ja zu erklären ist. Dann aber ging es mit dem apostolischen Bekenntniss in der Rundschau rapid berabwärts. Der "Artikel über die vier Geistesämter" war im Grossen Ganzen noch als apostolisch anzusprechen, im übrigen aber wurde die Rundschau immer ärmer. Ueber die Gedanken zur Menschheitserlösung könnte ein ganzes Buch als Gegenzeugiss geschrieben werden. Das Märchen von "Meister Pfirem" aus dem Schulbuche unserer Kinder entnommen, setzte aber allem bisher dagewesenen die Krone auf. Ein allgemeiner Widerwille entstand im Leserkreise, die doch ihr Geld nicht für Abdrucke aus Schulbüchern zahlen wollten, noch für alte methodistische Kalenerausschnitte, oder für Traktatartikel nach der landläufigen Art der Bahnhofsmissionen, u.s.w. Alles ein Schmücken mit fremden Federn, in der Rundschau, was nicht dem speziell apostolischen Geisteszug entsprach und Tausende Leser nicht befriedigen konnte. Dann die Ausfälle gegen die Wissenschaft, welche wir als ebenfalls von Gott gegeben nicht so abrupfen können als ob alle Forschung teuflisch sein müsse. Seit Monaten wurden nur noch Prrdigten abgedruckt, was doch nicht sein sollte, weil die Rundschau sollte kein Sonntagspredigtblatt sein. Als ich ich dem Uebelstand suchte abzuhelfen und unter "Hermes" mich aktiv produktiv betätigte, gongen meine Artikel gegen das Gewissen und gegen den Glauben des Herrn Schriftleiters.[4]“

Im März 1919 kritisiert der niederländische Apostel Johannes Hendrik van Oosbree indirekt die publizierten Inhalte in der Neuapostolischen Rundschau wenn er schreibt:

„Wenn ich den Berichten in den Tagesblättern glauben soll, so müssen die allgemeinen Zustände in Deutschland noch besorgniserregender sein als während des Krieges, auch was die Ernährung betrifft. (…) Auch der Inhalt der Rundschau muß nach meiner gemachten Erfahrung bezwecken, die Ermüdeten aufzurichten und die Betrübten zu trösten, was auch nicht durch lange Auseinandersetzungen von biblischen Geschichten geschehen kann, (so interessant und kunstvoll dies auch sein mag); denn es werden zu viel der Worte gemacht und zu wenig praktischer Gebrauch im Leben. Zu leicht kann dadurch auch eine Nichtbefriedigung zustande kommen.[5]“

Oosbree, der viel später für eine liberale Haltung stehen wird, scheint in dieser Zeit interessanterweise dem endzeitlichen Gedanken nahezustehen. Am 22. Juni 1919 predigt der niederländische Apostel in Amsterdam über die trennscharfe Bibelstelle Johannes 4,1-6 u.a.:

„Die Apostolischen sollen besonders in der Gegenwart, in dieser letzten Zeit, in der wir uns befinden (denn daß wir uns in der letzten Zeit befinden, dessen könnt ihr versichert sein) mehr und mehr in der wahrhaftigen Erkenntnis des empfangenen ‚Lebens‘ zunehmen, weil sie als ‚Heilande‘, die auf dem Berge Zion werden geboren, gebraucht werden sollen.“ [6]“

Für das Verständnis der Brückner-Konfliktes bzw. dem Schisma von 1921 ist es also wichtig im Hinterkopf zu behalten, dass Teile der Apostel nach dem 1. Weltkrieg die Zeit für das Kommen des Herrn für gekommen ansahen - und andere nicht.

Der Stuttgarter Konflikt führt im Sommer 1919 schließlich zur Trennung der Paulus/Müller-Fraktion, insbesondere der Gemeinde in der Olgastraße, von der neuapostolischen Seite. Mit Rundschreiben vom 25. August 1919 informiert Bischoff die Amtsträger in seinem Apostelbezirk:

„Wie Ihr lieben Brüder wohl wisset, ist ja Herr Paulus und Müller in Stuttgart am 3. August von mir gegangen. Ein weiteres Zusammenarbeiten war unmöglich geworden und so habe ich nach Abrahamsweise die Scheidung bewirkt, denn um Glaubensbegriffe streite ich nicht. (…) Die Gottesdienste finden in Stuttgart wie seither in der Rosenbergstraße statt. Herr Paulus und Müller sind keine Vorsteher mehr. (…) In der Olgastraße ist von uns vorerst kein Gottesdienst mehr.[7]“

Im selben Monat geht auch Brückner auf Distanz zu Mütschele. In einem Circular-Brief vom 22. August 1919 wendet er sich gegen einen Artikel des Evangelisten mit dem Titel „Naturwissenschaft und christlicher Glaube“:

„Aus demselben spricht der Geist der schwarzen Ordodoxie, die einst mit der Bibel in der Hand den Herrn, in dem die Fülle aller Weisheit Gottes lag, töteten. (…) Ich kann mich dem Eindruck nicht verschliessen, dass er eine persönliche Spitze gegen meine Ausführungen in der Widerlegung, die ich zur Zeit notwendigerweise einer gegen mich gerichteten Schrift des l. Ev. Mütschele dargeboten habe, bedeuten soll.[8]“

Trotz dieser Feststellung setzt Brückner sich allerdings in seinem Circular über mehrere Seiten auf intellektueller Ebene mit dem Artikel auseinander. An keiner Stelle droht er mit einem Rauswurf des Redakteurs.

Diese Art der Auseinandersetzung wird möglicherweise außerhalb seines Bezirkes als zögerliche Handlung gegenüber dem Abweichler empfunden. Stammapostel Niehaus soll nach Brückners eigener Darstellung auf eine Absetzung Mütscheles gedrängt haben.[9]

Auch zwischen dem Leipziger Bischof Werner und Mütschele herrschte ein angespanntes Verhältnis, das sich am 5. November 1919 entlud und einen Tag später schliesslich zur Amtsenthebung, Absetzung als Redakteur und Entzug der Mitgliedschaft Mütscheles durch Brückner führte.[10] Mütschele selbst stellt den Hergang so dar:

„Ihr wisst selbst, wie Herr Werner mich in den 3 bezw. 4 voraufgehenden Gottesdiensten durch Lesen und Reden gebrandmarkt hatte, daß mein Wirken solle ein verführerisches sein und die Worte: satanisch und teuflisch wurden nicht gespart und fehlten in keinem Dienste. Er glaubte sicherlich, dem Apostel Brückner damit einen Dienst zu tun. Ob auch dem Herrn und seiner Wahrheit, das wird sich finden und noch offenbaren! Deutlich spach er aus, daß der Verführer innerhalb und unter der Gemeinde zu suchen sei. Als er mich nun nach langer Pause wieder einmal reden ließ, da habe ich von meiner Gewissenspficht und meinem Glaubensrecht als Evangelist Gebrauch gemacht und die Wahrheit der Dinge offenbart unter Anlehnung an das gegebene Leit- und Zeugniswort. Trotzdem ich mein klares Bekenntnis zur Notwendigkeit der 4 Geistesämter abgelegt habe, die zur Vollendung des Leibes Christi, seiner Gesamtgemeinde nötig sind, bezichtigte er mich des Gegenteils mit den Worten: Ihr habt nun selbst gehört, daß der Evangelist Mütschele die Apostel verwirft. Da rief ich dazwischen: "Das ist nicht wahr." Wahrheit dagegen ist, daß die Apostel jetzt mich um des Evangeliums Jesu Christi willen verworfen haben. Wie sie aber dies nicht sagen können, arbeit man mit Mitteln, die ich meinerseits verschmähe. Und als Herr Werner den Mut aufbrachte zu sagen: Er hätte mich nicht als den Verführer gemeint und kennzeichnen wollen, da tat ich den Zwischenruf: "Nun dann sind wir uns einig." Den Gottesdiensten der letzten Zeit hatte Herr Werner selbst die Weihe geraubt durch die gegen mein Wirken in der Gemeinde gerichtete Tendenz und als er mich endlich wieder einmal zu Wort kommen ließ, da tat ich, was ich zur Ehre der Wahrheit tun mußte.[11]“

Situation ab Oktober 1919

Brückner vs. Bischoff: Unterschiedliche Hintergründe

Auffällig ist eine Ergebenheitsadresse Brückners an den Stammapostel im Oktober 1919:

Offenbar gibt es Gerüchte, dass Brückner nicht mehr auf der Linie des Stammapostel sei, denn er schreibt weiter:„… Ich habe dagegen mein Leben lang das für ausschlaggebend gehalten, was mir mein Apostel lehrte, früher Stammapostel Krebs, heute Stammapostel Niehaus, und mein Haus steht fest und wird solange auch fest bleiben, es wird keinen Fall tun, solange ich von diesem Felsengrund nicht abweiche. (…) Diesen Felsengeist Christi in meinem Apostel (Niehaus) werde ich auch nicht verlassen und ich versehe mich der guten Zuversicht: keiner der Amtsbrüder in meinem Bezirk auch nicht, damit unser Haus fest stehe in Zeit und Ewigkeit.“

„Darum kann ich nur warnen, böse Geschwätze verderben gute Sitten.[12]“

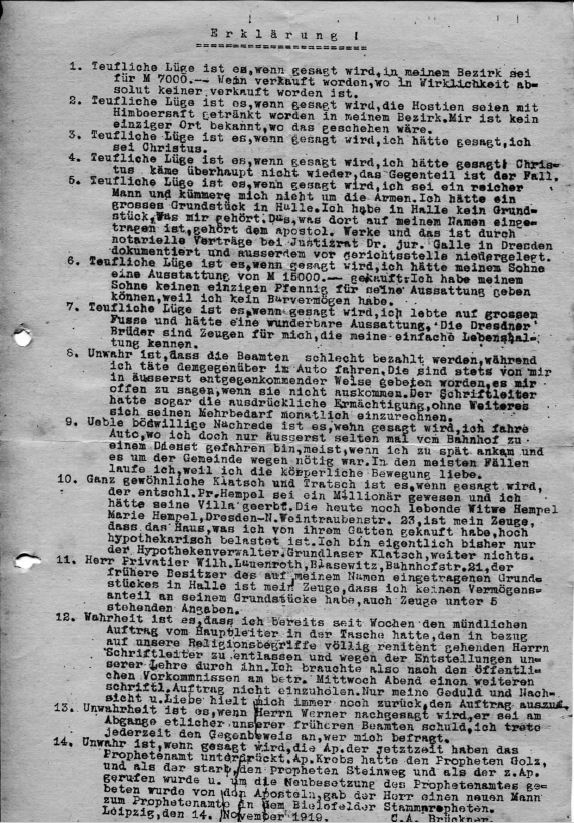

Es ist ein Indiz dafür, dass er unter den Mitapostel und den neuapostolischen Gläubigen angeschlagen ist und sich nun deshalb demonstrativ hinter Stammapostel Niehaus stellt. Einen Brief an Stammapostel Niehaus in dieser Zeit unterzeichnet er mit „Ihr ergebenster dankbarer Sohn“. Darin verteidigt er sich gegen zahlreiche Vorwürfe, die offenbar Dritte gegen ihn erhoben haben. Auch machen inzwischen viele Gerüchte über ihn die Runde, worauf er mit einer Erklärung vom 14. November 1919 reagiert, in der er 14 Punkte thematisiert. Es geht um Geld und Status:

„1. Teuflische Lüge ist es, wenn gesagt wird, in meinem Bezirk sei für M 7000,- Wein verkauft worden, wo in Wirklichkeit absolut keiner verkauft worden ist. 2. Teuflische Lüge ist es, wenn gesagt wird, die Hostien seien mit Himbeersaft getränkt worden in meinem Bezirk. (…) 3. Teuflische Lüge ist es, wenn gesagt wird, ich hätte gesagt, ich sei Christus. (…) 6. Teuflische Lüge ist es, wenn gesagt wird, ich hätte meinem Sohne eine Ausstattung von M 15000,- gekauft. Ich habe meinem Sohne keinen einzigen Pfennig für seine Ausstattung gegeben können, weil ich kein Barvermögen habe. (…) 9. Ueble böswillige Nachrede ist es, wenn gesagt wird, ich fahre Auto, wo ich doch nur äusserst selten mal vom Bahnhof zu einem Dienst gefahren bin, meist, wenn ich zu spät ankam und es um der Gemeinde wegen nötig war. In den meisten Fällen laufe ich, weil ich die körperliche Bewegung liebe.[13]“

Brückner, der tatsächlich in einem damaligen Villenvorort von Dresden lebt[14], genießt also einen gewissen Wohlstand, der auf Kritik stößt. Im Jahr 1919 einen PKW zu besitzen war beispielsweise etwas äußerst ungewöhnliches. Die Autoindustrie stellte damals vor allem Kraftwagen für den öffentlichen Transport her, wohingegen die Produktion von PKWs nach dem 1. Weltkrieg nur langsam anlief.[15] Entsprechend teuer dürfte also ein solcher Wagen in der Anschaffung damals gewesen sein.

Brückners Lebensstil steht in einem deutlichen Kontrast zu dem von Johann Gottfried Bischoff, der zu dieser Zeit vergleichsweise bescheiden in Frankfurt lebt. Der Frankfurter Apostel ist fast gleich alt, hat aber einen katholischen Hintergrund, erlernte wohl das Schuhmacherhandwerk und arbeitete bis zu seinem Eintritt in den Kirchendienst zuletzt als kleiner Zigarrenhändler.

Bischoffs Umgang mit dem Stuttgarter Schisma und Kritik an Brückner

Dem Stuttgarter Konflikt mit den Akteueren Paulus/Müller/Mütschele begegnet Bischoff nicht auf intellektueller Ebene sondern durch das Aufzeigen einer Bedrohungssituation:

Die Notwendigkeit dieser Reaktion scheint gegeben, wenn stimmt, was Bischoff am 1. Dezember 1919 schreibt:„Der Herr Jesu hat einst von einer Zeit gesprochen, die sehr gefährlich werden würde, wo auch die Auserwählten in Gefahr seien (…). Wir sehen und erkennen, daß diese gefahrvolle Zeit, wo unsere Seligkeit in Frage gestellt ist, begonnen hat. Wer Geistesempfindungen hat, um zu erkennen, wo der Wind des Geistes der Zeit herkommt, wer offene Augen hat zu sehen und Ohren hat zu hören, der erkennt, es ist eine ernste Zeit, voller Gefahren und Versuchungen für diejenigen, die das Panier des Glaubens hochhalten und Gott in seinen Taten der gegenwärtigen Zeit erkennen und folgen. (…) Die Zeit ist da, wo alle Geister offenbar werden und sich dann zu ihren Gleichgesinnten sammeln, damit offenbar wird, wessen Geistes Kinder sie sind. Wer vom Geiste Christi erfüllt ist, der bleibt bei uns, denn wir haben Christi Sinn. Die Zeit ist gekommen, in der die Geister ihre Maske fallen lassen und treten hervor, als das was sie sind.[16]“

„Gegenwärtig werden an Amtsbrüder und Glieder der Neuapostolischen Gemeinden von Herrn Paulus, Müller und Mütschele Aufklärungsschriften versand, um Ämter und Glieder in ihrem Glaubensleben irre zu leiten.[17]“

Im selben Rundschreiben wird zudem ein Brief des damals ind Frankfurter tätigen Ältesten Georg Schall wiedergegeb, den dieser am 24. November 1919 offenbar im Nachklang zu einer erlebten Predigt Bischoffs verfasste:

„Anschließend an ihre Wirksamkeit vom Mittwoch las ich gestern früh mehrere Verse aus Hes. 33 vor. Dortselbst wird von der Notwendigkeit eines geschickten Mannes unter dem Volke gesprochen, welcher zu einer Zeit, ehe das Schwert durchs Land geht, die warnende Drommete bläßt. (…) Wenn wir auch nicht Tag und Stunde angeben können, dann kann es aber doch sein, daß wir nahe vor dem Kommen Jesu stehen, aber auch mit seinem Ableben muß ein jeder rechnen, da bricht dann für die Leichtfertigen endlich aber plötzlich der Tag des Gerichtes, des Schwertes herein. (…) Im weiteren Sinne ist mit Schwert zu verstehen, wenn Strömungen durch die Lande gehen, die beabsichtigen, unser Glaubensleben zu schädigen, die Kinder des Lichtes mit Irrtümern zu beschleichen, um das gesunde Glaubensleben zu verschneiden. (…) Wer diese Stimme achtet, der Drommete Hall höret, der wird leben. (…) Wer ist neutestamentlich der Mann, der die Drommete blasen soll? (…) Also ist der Mann, der von Gott in die neutestamentliche Zeitperiode gesetzt ist, Jesus Christus Gottes Sohn (…) Ich sehe in meinem Apostel zunächst den Mann der Gegenwart, auf dessen Stimme ich höre, und wenn ich mich dadurch warnen und zurechtbringen lasse, ich vor dem Verderben bewahrt werde. (…) Die Erlösung, bezw. deren Notwendigkeit, von der Sie lieber Apostel in den letzten [Gottes-]Diensten gesprochen, ist bei vielen, mit denen ich inzwischen näher in Berührung kam, tief in die Seele gedrungen.[18]“

Der so gehuldigte Apostel Bischoff veröffentlicht schließlich am 25. April 1920 einen Gedankengang, an dem sich die Geister scheiden werden:

„Die Apostolischen der heutigen Zeit bieten sich als ungesäuerte Brote der Lauterkeit und Wahrheit an. Im Siegerlande sahen nichtapostolische Bergleute in einem Regenborgen die Worte: Siehe, ich komme bald! Eine Schwester sah und las dasselbe. Wir dürfen also nicht zaudern. (…) Die Zeit der Offenbarung und des Offenbarmachens ist gekommen. Was uns zu verstehen gegeben wird, war bis dahin noch verborgen. Profeten [Schreibweise im Original, Anm. MK] und andere, sogar Engel begehrten die Geheimnisse zu sehen, aber es wurde ihnen nicht gewährt. Jetzt ist die Zeit gekommen. (…) Enge mit einander verbunden, gehen wir ringend und bittend der Zukunft entgegen.[19]“

Diesem Brief folgt zwei Wochen später ein weiterer in ähnlichem Duktus, in dem der Frankfurter auch einen Seitenhieb auf wissenschaftliche Denkweise austeilt:

„Die Tage eilen hin, die Gottesverheißungen erfüllen sich mehr und mehr, denn Gott hat Interesse daran, sein Erlösungswerk zu vollenden. Diese Arbeit geschieht aber nicht durch akademische Weisheit und gelehrte Worte des menschlichen Geistes, sondern durch meinen Geist soll es geschehen, spricht der Herr. Das Sammeln ist ein Zeichen der Ernte, und wo dies geschieht, da wissen wir, wie weit wir gekommen sind. Daß wir heute in dieser Zeit stehen, muß jeder Unbefangene zugeben (…).[20]“

Es liegt nahe, dass sich Bischoff hier gezielt gegen den Dresdner Apostel wendet und sich selbst als Nachfolger für Niehaus empfiehlt. Inzwischen gibt es Gerüchte, Frankfurt – also Bischoff – wolle „zum Sitz des zukünftigen Stammapostels“ erhoben werden und „die Frankfurter“ würden „dieses Ziel auch in Quelle“ – also bei Niehaus – „durchsetzen“.[21] Brückner, der zuvor lange als Nachfolger Niehaus‘ gehandelt wurde[22], ist offenkundig zunehmend in die Defensive geraten.

Apostelversammlung vom Oktober 1920 - Bischoff wird zum Nachfolger Niehaus designiert

Am 10. Oktober soll schließlich eine Apostelversammlung stattfinden, auf der die Nachfolgerfrage für Niehaus geklärt werden soll. Nach eigener Darstellung wurde Brückner wohl erst kurz vor dieser Veranstaltung über die Absicht dieser Versammlung informiert und ebenfalls gebet, einen Nachfolger vorzuschlagen. Er nannte daraufhin den Apostel van Oosbree. Brückners Mitapostel Max Ecke wurde offenbar gar nicht um einen Vorschlag gebeten.[23]

Im Zusammenhang mit seiner Antwort, die den Vorschlag van Oosbrees enthält, distanziert sich Brückner sehr deutlich von Bischoff, indem er Niehaus mitteilt:

„wenn die Wahl auf Frankfurt fiele, würde ich mir die Freiheit meiner Handlungen vorbehalten müssen. Warum? Weil die Richtung, die Frankfurt zur Schau trägt, in meinem ganzen Brüderkreise nicht zusagt (…)[24]“

Folgt man einer rückblickenden Darstellung von Brückner über das Ereignis vom 10. Oktober 1920 in Bielefeld selbst, dann war er zu diesem Zeitpunkt faktisch schon im Apostelkollegium isoliert:

„Als ich im Hotel zur Post ankam, habe ich am Tische, wo Ap. Bischoff mit seinem Brüdern saß, keinen Platz gefunden. Alles war besetzt. Da mir auch niemand Gelegenheit bot, habe ich mich dann bescheiden an einen kleinen Tisch gesetzt mit dem Begleiter, und diesen Platz habe ich selbstverständlich meistens auch beibehalten, bis auf wenige Ausnahmen. In der Versammlung sowohl, als auch in den ganzen übrigen Stunden des Beisammenseins habe ich mich müssen äußerst zurückhalten, um so mehr als ich merkte, daß sämtliche Apostel wie mit einem Zauberschlage gegen mich eingenommen waren im stillen. Es mußte also heimlich gegen mich viel gearbeitet worden sein. Auch in der Apostelversammlung habe ich mich ganz stille verhalten, weil Sie mir vorher geschrieben hatten, daß Sie fürchteten, die Versammlung würde zu einer Streitversammlung werden, und außerdem hatten Sie mich brieflich in härtesten Worten der persönlichen Rechthaberei bezichtigt, und im Gottesdienst selbst ließen Sie sich zu dem leidenschaftlichen Ausdruck hinreißen – die verfluchte Rechthaberei – und außerdem hatten Sie noch erregt und mit Pathos in der Predigt hervorgehoben, daß Sie rücksichtslos vorgehen müßten, was doch alles auf meine Person deutete. Ich war durchgeprügelt wie ein dummer Junge (…)[25]“

Bei dieser Versammlung wird Apostel Bischoff zum Stammapostelhelfer bestimmt. Später beschwert Brückner sich beim Stammapostel:

„Warum ist denn der Ap. Brückner zum Scheine nur, pro forma, in allerletzter Minute, wo die Sache längst fest beschlossen war, gefragt worden und der Ap. Ecke gar nicht? (…) Jetzt wieder sollen Träume und Gesichte als Decke dienen. (…) Und warum werden dann diese angeblichen Zeugnisse nicht vorher bei den Aposteln zirkulieren lassen? Warum gibt es da nicht eine freie Aussprache darüber, wie es eigentlich die Satzung verlangt? Warum werden heute noch den Aposteln diese vermeintlichen unfehlbaren Zeugnisse vorenthalten? Warum das Spielen mit verdeckten Karten? Und wer bürgt mir dafür, daß die Visionen und Träume nicht falsch oder eingeimpft sind?[26]“

Brückners Kritik an der neuen „spiritistischen Richtung“

Gleichwohl tritt Brückner auch nach dem Oktober 1920 gegenüber Niehaus recht selbstbewusst auf und wendet sich entschieden gegen solche Gedanken, wie sie sein Amtskollege Bischoff spätestens seit April zu verbreiten begann:

„Mit Träumen, Gesichten, Zeichen, Wundern menschlich frömmelnder pharisäischer Art kann das Leben aus Gott nicht gespeist, das Kind von der Maria nicht ernährt und großgezogen werden. Das ist alles nur Kindermilch für die ersten Lebensmonate. Es muß Qualitätsspeise sein höher entwickelter Gottes- und Christusreligionim rein apostolischen Geistessinne. Denn mit augenblicklicher Effekthascherei und Sensationsparadestücken phantastischer Schönmalereien hat Jesus auch nicht gearbeitet. (…) Nur die stete zielsichere ruhige, alles schwärmerische vermeidende reine Apostellehre tut dem Volke not, unter weiser Pflege der Geistesgaben und Ämter ohne fremde Hefenbeimischung, das kann eine gesunde geistige Bereicherung für die apostolische Bevölkerung herbeiführen. Jedes Karusselfahren, im Kreise herum, auf geistigem Gebiete tut der Sache Abbruch, nachdem die Apostolische Sendungsgemeinde den Kinderjahren und damit der religiösen Kinderstube entwachsen ist, und nunmehr ihre gottgegebenen Sehnen und Muskeln sich recken und strecken wollen und sollen, um hinaus zu treten in Freie und ihre Sendungsmission anzutreten, gleichwie Christus mit 30 Jahren hinaustrat und sein Lehramt antrat. Die Elementargrundsätze sind abzulösen durch eine Weitersteckung der Ziele und Lehrfächer in religiöser Hinsicht, Methodismus, Katholizismus, Spiritismus, deren Dasein als fremde Schmarotzerpflanzen ich bis in die neuste Zeit leider in so vielen Zirkularen und Berichten verspüren konnte, müssen aus den apostolischen Lehrtätigkeiten und religiösen Gebräuchen und Grundsätzen verschwinden, weil sie Fremdkörper sind, die das reine apostolische Glaubensleben in seiner Entwicklung stören und an dessen gesunden Lebensmark nagen, wodurch eine geistige Blutarmut hervorgerufen wird, die sich bis zur Blutleere steigern kann.[27]“

Offenbar im Hinblick auf die schon in den letzten Jahren der Amtszeit von Apostel Friedrich Wilhelm Schwarz, der 1895 verstarb, vorhandene Endzeithoffnung[28], fährt Brückner fort:

„Wenn ich zurückdenke an das vergangene Jahr und das vorhergegangene von 1919, dann kann ich mich einer stillen beängstigenden Wehmut nicht erwehren, habe ich doch zum allermindesten den auf jeden Fall berechtigten Eindruck, daß Schwarz in der Zukunft Trumpf werden soll, womit das Schicksal der apostolischen Kirche im Prinzip besiegelt wäre.[29]“

In einem weiteren Brief wenige Tage später reagiert Brückner auf eine Antwort des Stammapostels und wird dabei noch deutlich. Explizit erwähnt er die von Bischoff verbreitete Siegerland-Erscheinung:

„Nun machen Sie mir zum Vorwurf, daß ich die Zukunft des Herrn verleugne. Ich leugne die Zukunft des Herrn nicht, aber ich forciere sie nicht krankhaft. Das ist nun mal so ein Steckenpferd, das jetzt eine Zeitlang geritten wird, bis es wieder abgeritten ist. Man sei doch nüchtern. Daß ich es bin, wird mir verübelt, ich kann aber das Volk nicht in einer Sache täuschen, worüber ich selbst keine Gewißheit habe. Es kommt ganz darauf an, wie man sich die Zukunft des Herrn denkt, jedenfalls wird sie ganz anders ausfallen, als sie von den Siegerländer Bergmanns Wundergesichten und von vielen derartigen von unkontrollierbarer Phantasie überhitzt gemalten Bildern hingestellt wird. Wir für unsre Person in Sachsen sehen viel zu hoch zum Herrn der Kirche auf, als daß wir die Zukunft von ihm zum sensationellen Zugstück machen.[30]“

Offen und direkt kritisiert er den Stammapostel:

„Sie, mein lieber Stammapostel, sind in den letzten Zeiten unverkennbar immer mehr in die spiritistische Richtung geglitten. Ich bitte mir die Freiheit meiner Äußerung nicht übel zu deuten. (…) Ich aber und die Brüder hier, wir wollen rein apostolisch bleiben und diese Seitenrichtung nicht mit übernehmen. Wir müssen Sie bitten, uns von diesen Richtungen zu dispensieren und zu verschonen. (…) Wie trügerisch ist der Grund, wenn in einer Kirche auf äußerliche Zeichen und Wunder, Träume, Visionen gebaut wird, was für gebrechliche Stützen sind das. Sehen wir uns nur die großen Fehlschläge in den Kriegsgeschichten des entschlafenen Pr. Sch.[31] an, wieviel Nieten, Tausende haben dadurch den Glauben an die unfehlbare Autorität der neuapostolischen Lehre in sich wanken sehen, und sind zu Schaden gekommen, wenn sie es auch aus Pietät nicht aussprechen.[32]“

Die Trennung

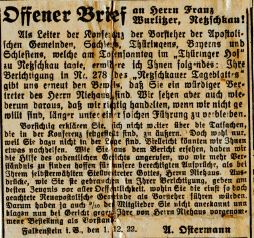

In einem Brief vom 13. Januar 1921 bot Stammapostel Niehaus Brückner noch die „Abramsgesinnung“ an: „Gehst du zur Rechten, geh ich zur Linken …“ – eine friedliche Koexistenz des bisherigen Apostelbezirkes unter Apostel Brückner und den neuapostolischen Gemeinden unter Stammapostel Niehaus. Doch gab es bereits wenige Wochen nach diesem Angebot vor Ort Differenzen zwischen Kirchenmitgliedern der beiden Lager. Die Mitglieder wurden teilweise auch von außerhalb des Apostelbezirkes in Unruhe versetzt oder verlangten einfach ihrerseits Klarheit. So kam es in der Gemeinde Leipzig Ende Februar zu einem dramatischen Bruch in zwei Lager.

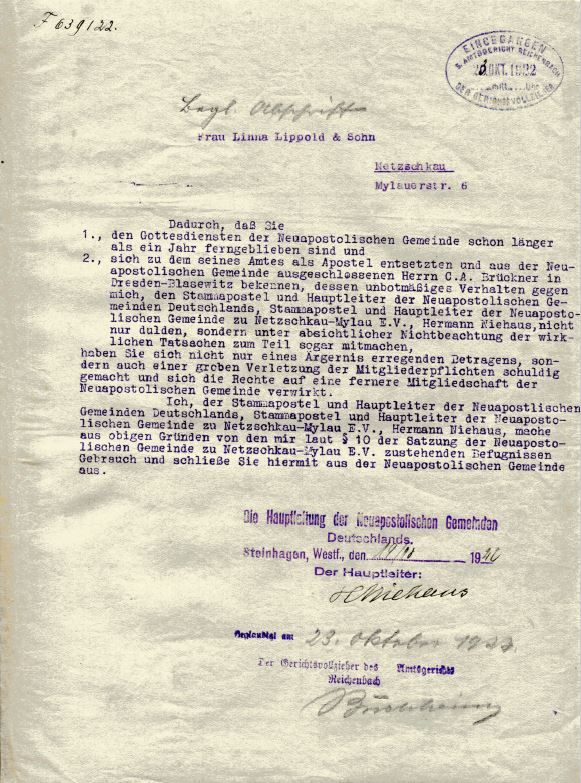

Am 17. April 1921 unterzeichnete Stammapostel Hermann Niehaus und acht weitere Apostel schließlich die Amtsenthebung des Carl August Brückner. Schon einen Monat zuvor hatte Niehaus Brückner in einem Brief nur noch mit „Herr Brückner!“ angeredet.[33] Dieses Ausschlussschreiben war fernerhin auch die Antwort auf eine weitere Bitte des in Ungnade gefallenen Bezirksapostels um ein klärendes Gespräch vom 10. März.

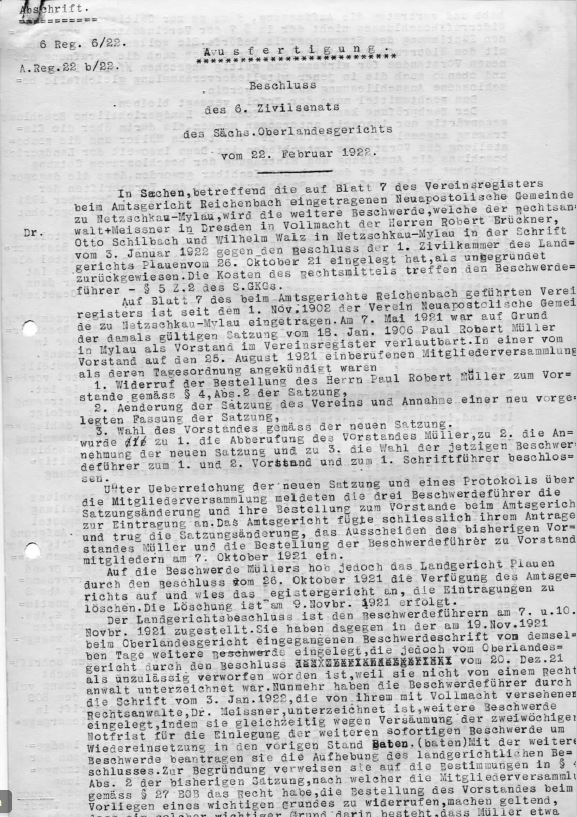

Rechtsstreitigkeiten

In der nun folgenden Zeit gab es mehrere, auch vor Gericht ausgetragene, Streitigkeiten um Miet- und Eigentumsobjekte. So gab es beispielsweise in der Gemeinde Schkeuditz einen durch neuapostolische Mitglieder verursachten nächtlichen Einbruch in das Gemeindelokal der "Brückner-Anhänger" auf dem Hinterhof des damaligen Gemeindevorstehers. Dabei wurde das Türschloss ausgetauscht und die Devotionalien, Gesangbücher und Hostien der Gemeinde vor dem Lokal verteilt.

Die Zeit nach 1921

Johann Gottfried Bischoff indessen führte den „Wiederkunfst-Hype“ zunächst fort. [34] Mitte der 1920er-Jahre flaute dieser jedoch wieder ab um einige Jahre später im Nachhall des 2. Weltkriegs in geradezu absurder Perfektion wieder aufzuerstehen. – Wieder ging es auch darum, einen ungewollten Nachfolger im Stammapostelamt auszustechen. Noch mehr Leid war die Folge.

Referenzen

- ↑ vgl. Carl August Brückner - Niehaus selbst bestreitet dies später jedoch, folgt man einer historisch schwierig einzuordnende autobiografische Darstellung, in der er u.a. behauptet, Brückner sei ihm nachgereist. [vgl. „Eine Lebensbeschreibung und Anfang von Gottes Werk hier“, verm. Niehaus, o.J. (1928?) o.O.]

- ↑ Bischoff, J.G.: Rundbrief C.B. Nr. 8, Frankfurt a.M. 8.2.1919, S. 3f

- ↑ Paulus, G.: Rundbrief vom 11. November 1918, Stuttgart

- ↑ Brückner, C.A.: Cirkular Nr. 40, 30.11.1919, S. 3 f; Schreibfehler im Original. Zu berücksichtigen ist, dass Brückner im Nov. 1919 schon um seinen Ruf beim Stammapostel kämpft, was in dieses Schreiben eingeflossen sein könnte, Anm. MK

- ↑ Oosbree, H.v.: Brief an Stammapostel Niehaus. In: Bischoff, J.G.: Rundbrief C.B. Nr. 14, Frankfurt a.M. 17.3.1919, S. 3f

- ↑ zitiert nach Bischoff, J.G.: Rundbrief C.B. Nr. 26, Frankfurt a.M. 11.8.1919

- ↑ Bischoff, J.G.: Rundbrief C.B. Nr. 27, Frankfurt a.M. 25.8.1919

- ↑ Brückner, C.A.: Circular-Brief vom 22. August 1919, Dresden

- ↑ Vgl. Brückner, C.A. in: Bischoff, J.G.: Rundbrief vom 14.11.1919, Frankfurt a.M.

- ↑ vgl. Mütschele, K.W.: Brief an „Meine lieben Brüder und Schwestern“, Leipzig 10.11.1919, S. 1

- ↑ Mütschele, K.W.: Brief an „Meine lieben Brüder und Schwestern“, Leipzig 10.11.1919, S. 2

- ↑ In: Bischoff, J.G.: Rundschreiben C.B. Nr. 31, Frankfurt a.M. 27.10.1919

- ↑ Brückner, C.A.: Erklärung vom 14. November 1919, Dresden

- ↑ Brückners Briefe haben zu dieser Zeit die Ortsangabe Blasewitz. Er wohnt an der Adresse Forsthausstraße 7 [vgl. Adressbuch für Dresden und seine Vororte, Ausgabe 1919, VI. Teil Blasewitz, S. 7] (Falls jemand ein Bild vom Wohnhaus Brückners hat - wir sind dankbar. [M. Koch])

- ↑ vgl. http://www.was-war-wann.de/1900/1910/autojahr-1919.html

- ↑ Bischoff, J.G.: Rundschreiben C.B. Nr. 34, Frankfurt a.M. 19.11.1919

- ↑ Bischoff, J.G.: Rundschreiben, Frankfurt a.M. 1.12.1919

- ↑ ebd.

- ↑ Bischoff, J.G.: Rundschreiben vom 25.04.1920, Frankfurt a.M.

- ↑ Bischoff, J.G.: Rundschreiben vom 2.05.1920, Frankfurt a.M.

- ↑ Brückner, C.A.: Brief an Stammapostel Niehaus, 8.01.1921. In: Witlof: Durch Nacht zum Licht, Dresden 1921, S. 31

- ↑ „Sie werden doch nicht abstreitet, daß Sie mich 15 Jahre lang in allen Bezirken als Ihren Helfer gebraucht haben bei den verschiedensten Gelegenheiten. Ich wurde dahin und dorthin gesandt, und war nach der brieflichen Aussage des Ap. Steinweg ‚der hochbegabte und wertgeschätzte Streiter und Waffenträger des Stammapostels‘. Das aber war ein öffentliches Geheimnis, und dann ist es ganz naturgemäß, daß sich an solche Entwickelung auch im ganzen Volke und besonders in Ämterkreisen ganz bestimmte Gedanken knüpfen, knüpfen und knüpfen müssen.“ [Brückner, C.A.: Brief an Stammapostel Niehaus, 8.01.1921. In: Witlof: Durch Nacht zum Licht, Dresden 1921, S. 23]

- ↑ vgl. Brückner, C.A.: Brief an Stammapostel Niehaus, 8.01.1921. In: Witlof: Durch Nacht zum Licht, Dresden 1921, S. 31

- ↑ Brückner, C.A.: Brief an Stammapostel Niehaus, 8.01.1921. In: Witlof: Durch Nacht zum Licht, Dresden 1921, S. 31

- ↑ Brückner, C.A.: Brief an Stammapostel Niehaus, 8.01.1921. In: Witlof: Durch Nacht zum Licht, Dresden 1921, S. 22

- ↑ Brückner, C.A.: Brief an Stammapostel Niehaus, 8.01.1921. In: Witlof: Durch Nacht zum Licht, Dresden 1921, S. 31

- ↑ Brückner, C.A.: Brief an Stammapostel Niehaus, Silvester 1920. In: Witlof: Durch Nacht zum Licht, Dresden 1921, S. 6f

- ↑ vgl. Grönewegen: Nachwort. In: Schwarz, F.W.: Das Buch für unsre Zeit, Bd. II, 1872: „Er [Schwarz] wurde im Jahr 1863 auf prophetischen Befehl des Herrn nach Amsterdam gesandt. Kurz zuvor und bei seiner Aussendung aus der Gemeinde zu Hamburg haben merkwürdige Weissagungen und Gesichte durch und bei vielen Personen stattgefunden, so auch, dass er seine Laufbahn nicht werde vollendet haben, bevor die Zukunft des Herrn habe stattgefunden. (...) Und ist die dem Apostel F.W. Schwarz gegebene Verheißung, dass er den Tag der Erscheinung Christi erleben solle, wahrhaftig aus Gott, dann kann in Rücksicht auf sein Alter die Erscheinung des Herrn innerhalb 10-25 Jahre höchstens und also noch in diesem Jahrhundert erwartet werden.“

- ↑ ebd.

- ↑ Brückner, C.A.: Brief an Stammapostel Niehaus, 8.01.1921. In: Witlof: Durch Nacht zum Licht, Dresden 1921, S. 37

- ↑ Gemeint ist wohl der Prophet Ernst Schärtlein, der 4. November 1920 in Bielefeld verstarb und „Hausprophet“ Niehaus‘ war.

- ↑ Brückner, C.A.: Brief an Stammapostel Niehaus, 8.01.1921. In: Witlof: Durch Nacht zum Licht, Dresden 1921, S. 33

- ↑ Obst, H.: Apostel und Propheten der Neuzeit, S. 201

- ↑ In der WÄCHTERSTIMME AUS ZION heißt es in der Ausgabe vom 10. Juli 1921: „Alle Anzeichen deuten darauf hin, daß die Tage des Menschensohnes gekommen sind. Von Jesus ist hingewiesen, daß in den Tagen vor seinem Erscheinen wird sein Krieg und Kriegsgeschrei; ein Volk wird sich erheben über das andere und ein Königreich über das andere. Als Begleiterscheinungen werden sich einstellen teure Zeit, Pestilenz, Erdbeben hin und wieder. Empörungen und Kriege sind schon immer gewesen, solange Menschen auf der Erde leben und sich in Liebe oder Haß begegnen, aber niemals in dem Maße, wie der hinter uns liegende Weltkrieg. Auch lokalisierte Hungersnot finden wir geschichtlich zu verschiedenen Zeiten aufgezeichnet, aber nicht so wie heut, wo als Auswirkung der angerichteten Verheerung eine knappe und teure Zeit über den ganzen Erdkreis gekommen ist, der sich nur wenige entziehen können. Jesus hat auf diese Zeichen der Zeit mit dem Bemerken hingewiesen, daß alsdann nahe ist der Tag seiner Erscheinung.“ Sieben Tage später gibt diese Zeitschrift einen Gottesdienst von Stammapostel Niehaus wieder, in dem Johann Gottfried Bischoff predigt: „Daß wir in der Zeit sind, wo der Herr Eile hat, und mit Riesenschritten sein Werk der Vollendung entgegenführt, werden wir wohl erkannt haben.“ – Das selbe predigt er erneut am 27. Juni 1948 in Frankfurt-Südwest.