Liturgische Geräte und Paramente

Liturgische Geräte und Paramente in den apostolischen Glaubensgemeinschaften ist der Sammelbegriff für verschiedenste liturgische und sakramentale Elemente, die hauptsächlich im Gottesdienst Verwendung finden.

Dieser Artikel befasst sich mit jenen liturgischen Geräten und Paramente welche üblicherweise so in den verschiedenen apostolischen Glaubensgemeinschaften Verwendung finden oder fanden.

Inhaltsverzeichnis

Liturgische Geräte

Altarkreuz

Ein Altarkreuz ist ein geschmiedetes Tischkreuz, welches auf den Altar, bzw. den Tisch der Darreichung, gestellt wird. Wie in manch anderen christlichen Kirchen üblich, ist es kein Prozessionskreuz und wird auch nicht hereingetragen.

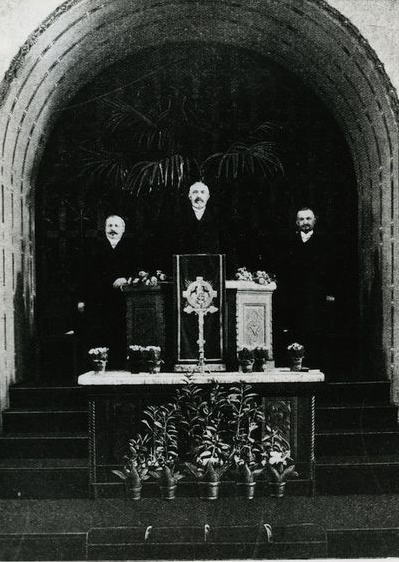

Das Altarkreuz wurde oft in den katholisch-apostolischen Gemeinden, aber auch mindestens bis in die 1920-er Jahre vereinzelt in den Neuapostolischen Gemeinden genutzt. Die Kreuzform entspricht dabei traditionell der des Lilienendenkreuzes. In manchen katholisch-apostolischen Gemeinden war das Altarkreuz auf dem Tabernakel befestigt, welches auf dem Altar stand. Die Nutzung eines reinen Altarkreuzes hat sich in den apostolischen Gemeinschaften nicht durchgesetzt, es wanderte als großes Kreuz an die Altarrückwand oder mancherorts als Ornament auf die Altarfront. Im einem Gottesdienst, zu Christi Himmelfahrt am 5. Mai 1864, in einem gemieteten Saal in den Niederlanden, hatte Apostel Friedrich Wilhelm Schwarz erwogen, auf einem Tisch, der als Altar diente, ein einfaches hölzernes Kreuz aufzustellen, ihm wurde jedoch davon abgeraten, weil dies zu sehr auf den römisch-katholischen Glauben schließen ließe. Der Trend das Altarkreuz wegzulassen ist auch schon in den katholisch-apostolischen Gemeinden zu erkennen.

Rowland Davenport schreibt in seinem Buch "Die Albury Apostel", dass das Kreuz nicht als eigens gestaltetes Ornament zum Einsatz kommt. In den apostolischen Gemeinschaften sind jedoch Kruzifixe nicht typisch, diese wurden in den Gründerzeit als nicht statthaft tituliert, da ein Bild oder eine Statue keine Darstellung von dem sein kann, was der Herr jetzt für uns tut, so Davenport.

Kelch

Siehe auch Kelch

Der Kelch ist ein Trinkgefäß, der in der Liturgie des Abendmahls zur Aufnahme des Abendmahlweins verwendet wird. Die Verwendung eines Kelches geht schon auf die biblischen Berichte über das letzte Mahl Jesu mit seinen Jüngern zurück. Er fand zu dessen Nutzung in allen apostolischen Glaubensgemeinschaften mindestens bis 1917 Verwendung. Ein Kelch mit aufgesetztem und festem Deckel heißt Ziborium.

Die Apostolische und Neuapostolische Gemeinde nutzte den Kelch als Trinkgefäß für die Feier des Heiligen Abendmahles, wobei der Kommunionsspender den Kelch nach jeder Kommunion um ein kleines Stück drehte oder den Rand abwischte. War der Wein aufgebraucht, wurde er mittels einer Weinkanne wieder aufgefüllt. Die Neuapostolische Gemeinde stellte, angeblich aus hygienischen Gründen, in der Zeit von 1917 bis 1920 auf die beträufelte Hostie um, so dass vielerorts weitere Jahrzehnte lang der Kelch dann als Aufnahmegefäß für die Hostien verwendet wurde. Der Kelch wurde in den Neuapostolischen Gemeinden mit einem Kelchparament abgedeckt. Unter dem Kelch liegt, wie auch unter dem Ziborium oder der Patene, das Korporale, ein weißes Tuch. Noch heute ist dies unter anderem in der Neuapostolischen Kirche Frankfurt-West komplett zu sehen. In den meisten neuapostolischen Gemeinden wurden in den 1950-er Jahren die herkömmlichen Kelche durch bauchige Ziborien ersetzt.

Die Apostolische Gemeinschaft verwendet in der Regel einen Kelch mit Glaseinsatz für den Wein (mit Deckel als Ziborium). Dabei wird der Wein bei der Vorbereitung in den Glaseinsatz gefüllt und um diesen herum die Hostien gelegt. Bei der Abendmahlsausteilung werden die Hostien in den Wein getaucht und den Kommunikanten mit den Worten "Leib und Blut Christi für dich gegeben" in die Hände gelegt.

Patene

Siehe auch Patene

Die Patene ist ein kleiner runder Teller, welcher in apostolischen Glaubensgemeinschaften früher für die Darreichung der Hostien verwendet wurde.

In der Neuapostolischen Gemeinde wurden Patenen auch für die Darreichung der Hostien verwendet. Die Neuapostolische Kirche verwendet seit den ca. 1950-er Jahren auch Patenen, welche als Einsatz in einem Ziborium Platz finden, wobei der Kelch und die Patene jeweils Hostien beherbergen. Weiter werden umfunktionierte Patenen in der Neuapostolischen Kirche auch als Taufschalen verwendet.

Pyxis / Taschenpatene

Siehe auch Pyxis

Die Pyxis, oder auch Taschen- oder Versehpatene, ist eine kleine Aufbewahrungspatene für die Hauskommunion oder den Dienst in Missionsstationen.

Die Neuapostolische Kirche kennt in ihrer Geschichte verschiedene Formen von Taschenpatenen, vor 1917 auch in Verbindung mit einem kleinen Kelch. Auch gab es in der Geschichte Arten von Messkoffern für die Hauskommunion oder für den Gebrauch in Missionsstationen. Erstmals scheint es unter Stammapostel Niehaus flächendeckend zu einer eigenen Produktion von Taschenpatenen gekommen zu sein, vemutlich nachdem die beträufelte Hostie eingeführt wurde und damit auch eine einheitliche Hostiengröße mit der Hostienproduktion in Bielefeld gewährleistet wurde. Die aktuellen Pyxis-Modelle sind eher schlicht gehalten, haben einen klappbaren Deckel und können ca. zehn Hostien aufnehmen.

Auch in der Apostolischen Gemeinschaft sind Taschenpatenen in Gebrauch und gab es auch Transportkoffer für Ziborien.

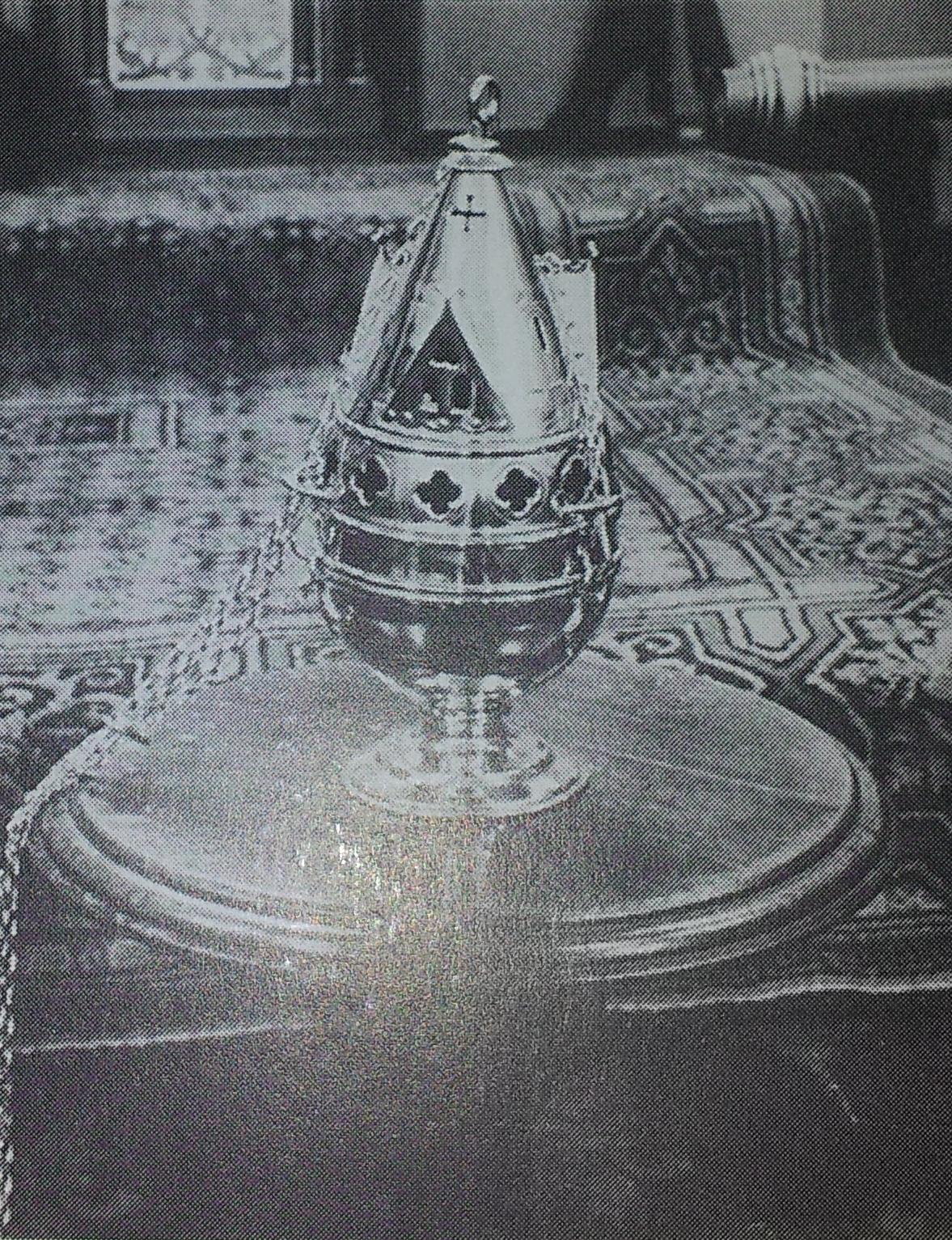

Ziborium

Siehe auch Ziborium

Das Ziborium ist ein Kelch oder eine Hostienschale mit aufgesetztem und festem Deckel und ein übliches Gefäß zur Aufbewahrung der Hostien, bzw. früher auch des Weins. Dabei kann das Ziborium unterschiedliche Formen haben und auch eine Patene als Einsatz beinhalten. Über ein Ziborium gehört das Ziboriumvelum, eine Art schweres schmuckvolles Tuch als Abdeckung, welches aber in den meisten apostolischen Glaubensgemeinschaften nicht mehr verwendet wird. Das Ziborium darf nicht mit der Hostiendose verwechselt werden, welche ebenso einen Deckel hat, jedoch keinen Fuß hat.

Die Neuapostolische Kirche kennt das Ziborium seit den 1950er Jahren als standardmäßiges Abendmahlsgefäß für die beträufelten Hostien. Sehr häufig ist in dem Ziborium eine Patene eingelegt, die ebenfalls Hostien beinhaltet. Vor der Umstellung auf beträufelte Hostien waren große Ziborien in größeren Gemeinden auch für die Aufnahme der Hostien in Nutzung (als Hostienschale), wobei der Wein in passenden Kelchen aufgenommen wurde.

Weinkanne

Die Weinkanne fasst den Abendmahlswein, welcher vor der Kommunion in den Kelch gegossen wird.

In der Neuapostolischen Kirche fanden Weinkannen nur in großen Gemeinden ihre Nutzung. Es ist ebenso überliefert, dass der Wein während der Kommunion mehrmals in den Kelch nachgeschenkt wurde. Mit der Umstellung auf beträufelte Hostien um 1917-1920 wurden manche Weinkannen zu Taufkannen umfunktioniert.

Taufkanne

Die Taufkanne fasst das Taufwasser, welches bei der Heiligen Wassertaufe zuvor in die Taufschale oder dem Täufling direkt übergossen wird. In der Regel ist eine Taufkanne deutlich kleiner als eine ähnlich aussehende Weinkanne.

Die Neuapostolische Kirche kennt traditionell nur die Taufe durch beträufeln der Stirn, so dass Taufkannen nur für das Befüllen der Taufschalen oder Taufstöcke genutzt wurden. Heutige Taufkannen waren mancherorts vorab Weinkannen, welche umfunktioniert wurden.

Die Apostolische Gemeinschaft kennt Taufkannen für das Übergießen des Täuflings.

Weihrauchfass

Das Weihrauchfass ist ein zweiteiliges Gefäß an einer Kettenkonstruktion, das zur Verbrennung von Weihrauch auf glühender Kohle verwendet wird. Es wurde in Gottesdiensten der Katholisch-apostolische Gemeinden, der Allgemeine christliche apostolische Mission, und noch am Anfang der Apostolische Gemeinde eingesetzt.

Seit dem Tod des letzten Apostels, Francis Valentine Woodhouse, am 3. Februar 1901 entfiel der Gesang zur Räucherung mit der Darbringung des Weihrauchs in der Feier der hl. Eucharistie in den Katholisch-apostolischen Gemeinden; das Rauchfass blieb seitdem unbenutzt. Durch die Liturgiereform ende der 80er Jahre des 19. Jahrhunderts unter dem Einfluss von Apostel Friedrich Wilhelm Menkhoff, wurde auch der Gebrauch von Weihrauch in den neuen- apostolischen Gemeinden grundsätzlich abgeschafft.

Siebenarmiger Leuchter

Paramente

Zu den Paramenten zählen liturgische Stoffe und ähnliche kirchliche Zeugstücke.

Korporale

Das Korporale ist ein weißes Tuch oder Deckchen, welches auf dem Altar unter einer Patene, Hostienschale und Kelch liegt.

In der römischen Liturgie war das Korporale ursprünglich als palla corporalis die oberste Altardecke, auf welche die eucharistischen Gaben nicht nur gestellt, sondern mit der sie auch bedeckt wurden. Ab dem 11. Jahrhundert entwickelten sich daraus das deutlich kleinere Korporale und die Palla als Bedeckung des Kelches.

Das Korporale wird bei Abendmahlsfeiern in vielen apostolischen Kirchen und Gemeinschaften auf den Altar gelegt, um die Patene, Hostienschale und den Abendmahlskelch (bzw. das Ziborium) daraufzustellen.

Seit den ca. 1990-er Jahren ist festzustellen, dass in vielen neuapostolischen Gemeinden keine Korporale mehr verwendet werden. Hintergründe dafür sind die mangelnden Liturgischen Kenntnisse und damit weglassen des Deckchen. Oftmals wurde und wird dieses Tuch als "Omas Häkeldeckchen" bezeichnet und für altmodisch und unpassend befunden. Dennoch finden sich noch heute in vereinzelten neuapostolischen Gemeinden, meist regional gehäuft, schöne Korporale in Verwendung.

Korporale, 50 x 50 cm, mit Emblem der Neuapostolischen Kirche

Kelchparament

Palla

Altarantependium

Das Antependium (von lat. ante „vor“ und pendere „hängen“) ist ursprünglich ein reich verzierter und bestickter Vorhang aus Stoff vor oder an den Seiten des Stipes (Altarunterbau). Antependien werden in den Katholisch-apostolischen Gemeinden an der Kanzel und am Ambo verwendet. In der Neuapostolischen Kirche waren sie bis in den 60er Jahre des 20. Jahrhunderts in Gebrauch. Sie sind wie viele Paramente oft mit zur Kirchenjahreszeit passenden Symbolen versehen oder in der zum liturgischen Kirchenjahr passenden Farben gestaltet.

Altardecken

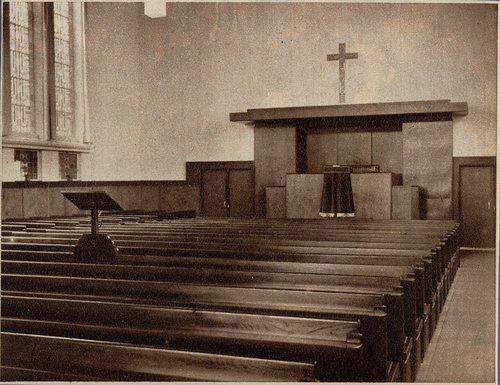

Die Altardecken sind zwei über den Altar liegende Decken. Die untere Altardecke ist aus schwerem Stoff und soll die komplette obere Altarplatte bedecken, sowie eine handbreit nach den Seiten herunterhängen. In den katholisch-apostolischen Gemeinden war diese Altardecke aus Samt oder ähnlichem Tuch und stets in den Farben dunkelrot, violett oder schwarz. Laut einer Anweisung über Kirchliche Zeugstücke aus dem Jahre 1880 geziemt es sich nicht, dass man den Altar entblößt sieht. Eine völlige Umkleidung des Altars, also auch an den Seiten, war nur dort gestattet, wo man einen einfachen Tisch als solches verwendete. Über der beschriebenen Decke lag die eigentliche Altardecke aus weißem Leinen, welches an den schmalen Enden tief herabhängen sollte und an den vorderen Enden z.T. reich bestickt oder verziert war.

Die Apostolische und spätere Neuapostolische Gemeinde übernahm die liturgischen Vorgaben der Katholisch-apostolischen Gemeinden. So gab es bis in die 1940-er Jahre in jeder Neuapostolischen Gemeinden entsprechende Decken auf dem Altar. Erst nach dem zweiten Weltkrieg verschwanden jene Decken immer mehr, dies auch meist im Zuge von Kirchenneubauten und Kirchensanierungen. Dennoch lassen sich auch heute noch neuapostolische Altäre mit Altardecken finden. Beispielsweise verwendet die Neuapostolische Kirche Frankreich in nahezu jeder Gemeinde eine weiße Altardecke, die an den schmalen Enden des Altars weit herunterhängt.